Notice

Trajectoires socio-écologiques des IAE et politiques publiques ou comment favoriser durablement la multifonctionnalité des paysages ?

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

5ecolloque des Zones Ateliers – CNRS

2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

SESSION 9-Gouvernance et trajectoires des socio-écosystèmes

Trajectoires socio-écologiques des IAE et politiques publiques ou comment favoriser durablement la multifonctionnalité des paysages ? (ZA Armorique)

Alexandra Langlais ∗† 1,Claudine Thenail ∗ ‡ 2

1 UMR IODE - Institut de l’Ouest : Droit et Europe – Université de Rennes 1, Centre National de la Recherche Scientifique – France

2 UMR BAGAP - Biodiversité agroécologie et aménagement du paysage – Institut National de Recherche pour l’Agriculture, l’Alimentation et l’Environnement, Institut Agro/Agrocampus-Ouest, Ecole supérieure d’Agricultures d’Angers – France

Résumé

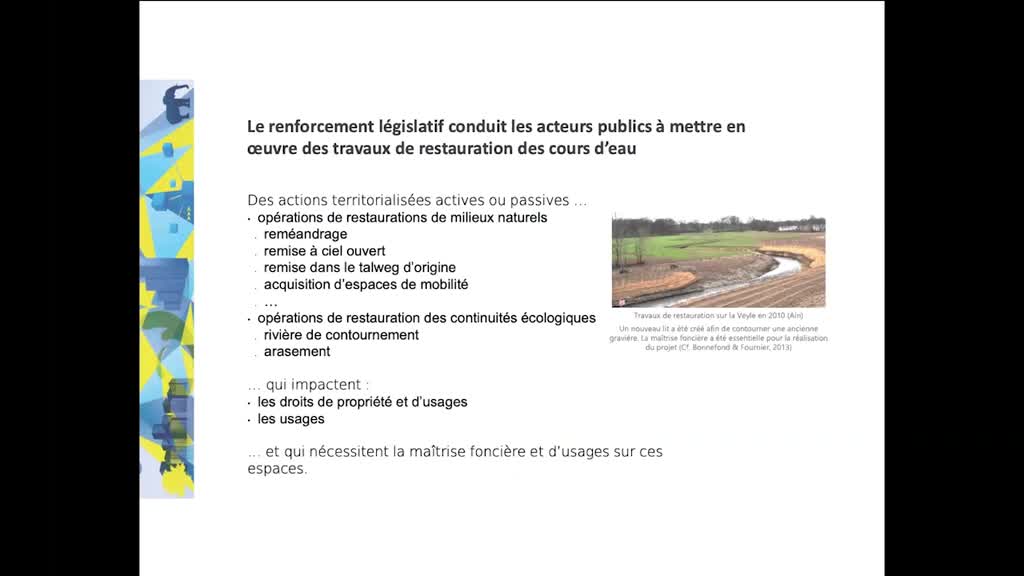

Dans cette présentation,nous mettons l’accent sur les éléments paysagers semi-naturels (sou- vent désignéspar l’expression IAE – Infrastructures Agro-écologiques – que nous emploierons), en particulier les bordures de champs (dont les haies) des paysagesculturels de bocage armor- icains. En effet ce sont à la fois des objets emblématiques des politiques touchant aux fonc- tions du paysage, des objets d’interface clé dans l’hétérogénéité etla connectivité des mosaïques paysagères, et des objets de gestion au sein des terres agricoles.

Nous identifionsà la fois des avancées et des fragilités quant à la mobilisation des IAE dans les politiques publiquesen faveur du maintien/développement des fonctionnalités des paysages agricoles. De plus en plus de politiquespubliques se préoccupent du paysage comme objet à part entière et mettent en valeur le maintien, l’aménagement / ré-aménagement desIAE. Dansla nouvelle Politique AgricoleCommune (PAC), l’enjeu de protection des habitats et des paysages estréaffirmé et la prise en compte des IAE renouvelée. Ainsiles IAE représentent un point de convergencefort de ces différentes politiques, suggérant des synergies possibles entre elles. Cependant, le statutdes IAE reste fragile car ambigu vis-à-vis de l’agriculture et le dispositif juridique se révèle in fine mal adapté pour participer plus largement aux effortsde synergie entre agriculture et biodiversité.

Comment dépasser ces difficultés ? L’émergence de certainsnouveaux concepts constitue une véritableinflexion car ils expriment davantage ce besoin de synergie entre agriculture et biodi-versité. Il s’agit par exemple du concept de solutions fondéessur la nature ou d’instruments économiques valorisant ce couplageentre l’agriculture et la biodiversité tels les Paiements pour ServicesEnvironnementaux – PSE) ou encore les objectifs environnementaux spécifiquesau cœur de la PAC. Cependant, ce sont aussi des conceptstrès exigeants dans leur mise en œuvreeffec- tive. En effet ils supposent, pour les agriculteurs, de disposer des connaissances permettant de s’assurer queleurs choix d’une diversité de pratiques (aménagement, entretien, production) réalisés à différents pas de temps et échelles spatiales, dans différentes conditions territoriales et paysagères, entrainent en effet la réalisation d’objectifsenvironnementaux associés aux IAE (y compris en termes de dynamiques). Les modalitéset conditions de contractualisation, et le suivide l’effectivité de ces politiquespubliques, sont également à repenser. Cela rejoint les en- jeuxdes dispositifs de co-apprentissage destinésà mettre les acteurs en capacité d’appréhender des chaînages de causalités, développer de nouvellesressources et expérimenter de nouvellespratiques favorablesà l’environnement. Pour contribuer àces enjeux de recherche, nous nous appuyons notamment sur des dispositifs complémentaires : des dispositifsd’observation à long terme des relations " pratiques-fonctionsécologiques " des bordures de champs, et des dispositifsde recherche participative avec des groupes d’agriculteurs engagés dans des pratiquesinnovantesde gestion du bocage.

--

Programme et recueil des résumés à télécharger dans l'onglet documents ci-dessus.

Toutes les informations sur le site du colloque :

https://20ans-rza.sciencesconf.org/resource/page/id/5

Thème

Documentation

Dans la même collection

-

La co-production des services écosystémiques, un outil pour comprendre les trajectoires des socio-é…

SESSION 9 - Gouvernance et trajectoires des socio-écosystèmes

-

Quels effets des instruments de l'action publique environnementale sur les systèmes agricoles dans …

SESSION 9-Gouvernance et trajectoires des socio-écosystèmes

-

Le réacteur politique : un cadre d'analyse pour la gouvernance des systèmes socio-écologiques (Argo…

SESSION 9-Gouvernance et trajectoires des socio-écosystèmes

-

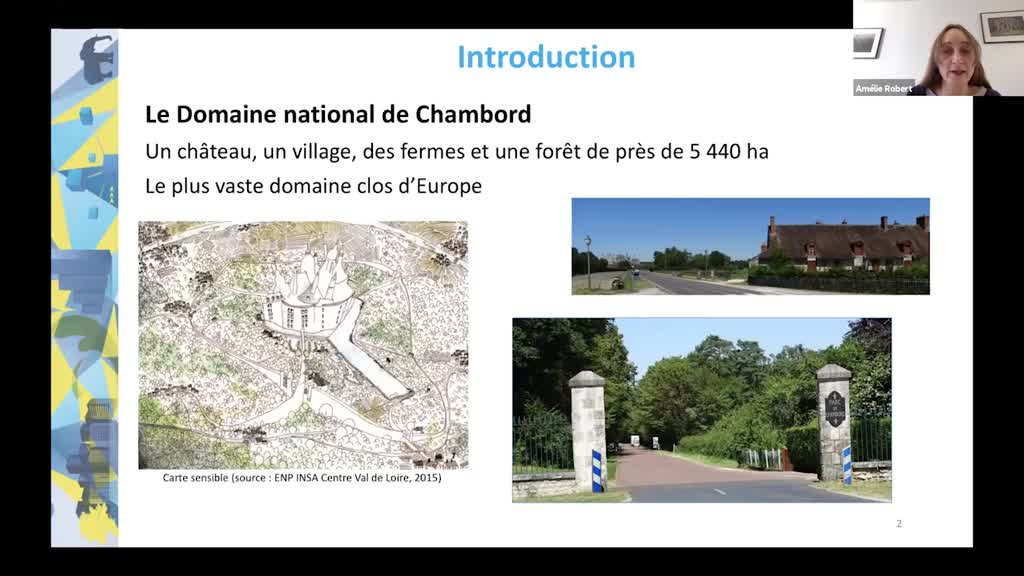

Gouvernance et changements de trajectoire au sein du Domaine national de Chambord : un territoire e…

SESSION 9 - Gouvernance et trajectoires des socio-écosystèmes

-

Session 9 : Communications posters

5e colloque des Zones Ateliers – CNRS - 2000-2020, 20 ans de recherche du Réseau des Zones Ateliers

Sur le même thème

-

Le sorgho de saison sèche au Cameroun

TourneuxHenryLe bassin du lac Tchad et la région camerounaise de l’Extrême-Nord où s’inscrit le Diamaré disposent de terres particulières que l’on peut cultiver en saison sèche sans avoir besoin d’irriguer. Ces

-

Table ronde 1 : Quels outils d'accompagnement de ces dispositifs par les MSH et le RnMSH ?

CoulyClaireMhedhbiZohraSultanBenjaminLahlouSaadiHrabanskiMarieVermeerschStéphanieMitteaultFrançoisJouzelJeanLes intervenants revient sur les outils d'accompagnement des MSH et du RnMSH des dispositifs abordés dans les retours d'expérience du matin.

-

Le cadmium, du sol à l'assiette

CornuJean-YvesLors de l’édition 2022 de la « Journée scientifique du Département sciences de l’environnement de l’université de Bordeaux », les 11 unités rattachées au Département se sont relayées pour présenter

-

Transition agroécologique en grandes cultures : des scénarios pour réduire l'usage des pesticides

MacaryFrancisLors de l’édition 2022 de la « Journée scientifique du Département sciences de l’environnement de l’université de Bordeaux », les 11 unités rattachées au Département se sont relayées pour présenter

-

Faire fonctionner le système alimentaire pour de meilleurs résultats. Le point de vue d’experts.

DistefanoFrancescaRolleRosaEntretien avec Francesca Distefano (Experte en genre et politiques, FAO) sur les inégalités de genre dans le système alimentaire et Rosa Rolle (Chef d'équipe industries agro-alimentaires et réduction

-

Pathways, levers, outcomes: making the food system work for better outcomes. A word from the experts

DistefanoFrancescaRolleRosaInterview with Francesca Distefano (Gender and Policy Expert, FAO) on gender inequalities in the food system and Rosa Rolle (Agro-food industries and food loss and waste reduction Team Leader, FAO)

-

Le système alimentaire : dimensions, leviers, résultats, complexité. Le point de vue d’experts

BricasNicolasRazaAhmedInterview de Nicolas Bricas (Researcher in Cirad and Director of the UNESCO Chair of World Food Systems) et Ahmed Raza, Nutrition and Food Systems Officer (FAO), sur l'alimentation et la nutrition.

-

The food system: Dimensions, drivers, outcomes, complexity - A word from the experts

BricasNicolasRazaAhmedThis video is an interview with Nicolas Bricas (Researcher in CIRAD and Director of the UNESCO Chair of World Food Systems) and Ahmed Raza, Nutrition and Food Systems Officer (FAO).

-

Je n'ai jamais fait abattre d'animaux

Dans la littérature scientifique, la perpétuation de la domination masculine en agriculture s’analyse notamment au prisme du divorce (Bessière et Gollac, 2014). A partir d’une étude de cas issue d’une

-

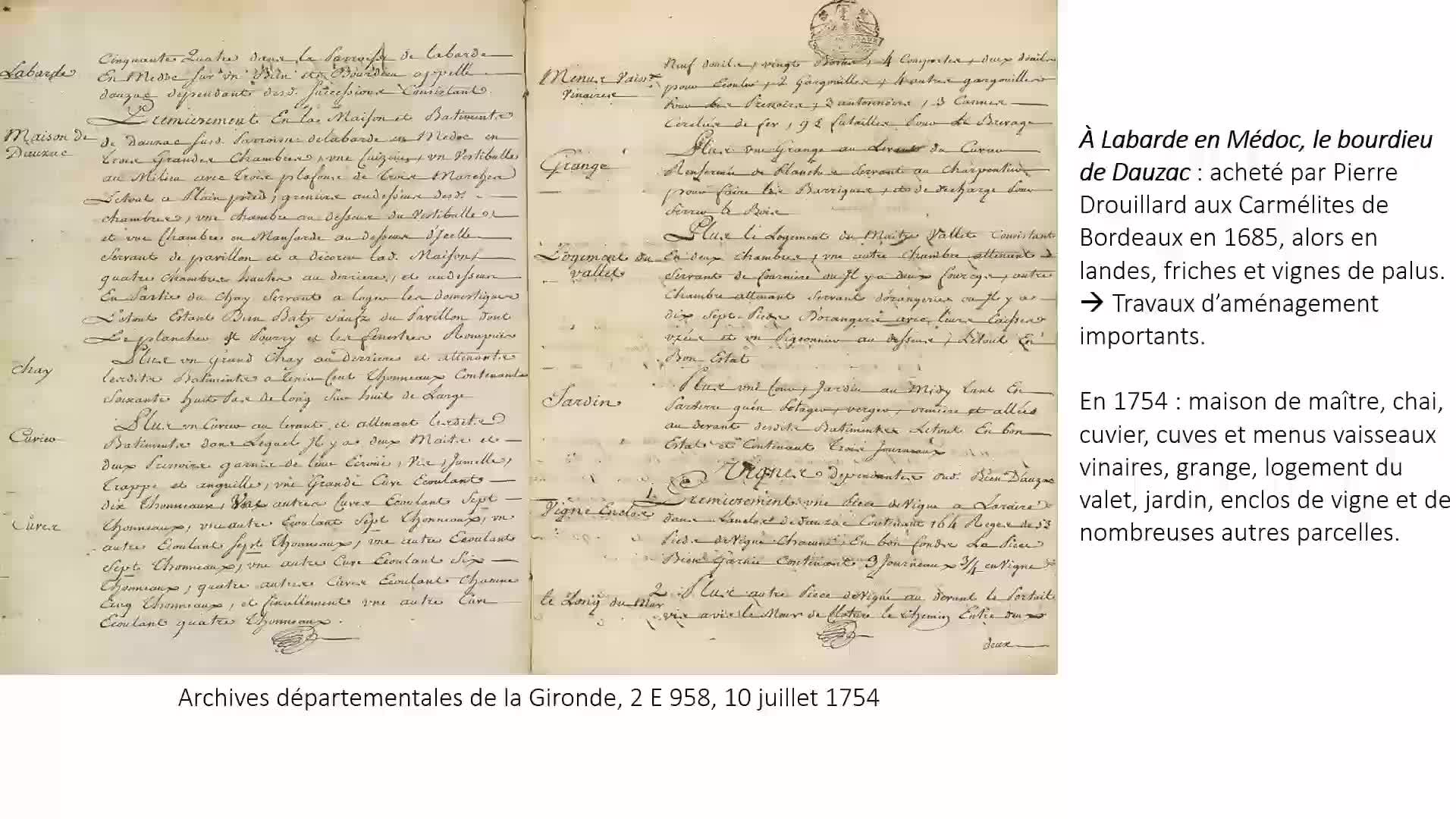

Spécialisation et identité viticole en Bordelais aux XVII et XVIII siècles : un choix forcé ?

C’est entre les années 1650 et le début du XIXe siècle que les vignobles du Sud-Ouest entrent dans une phase de spécialisation viticole. Par-là, il faut entendre l’orientation vers la production de

-

De la petite exploitation au commerce des engrais : itinéraire d’un chercheur

Dans l’ouvrage Les Fruits du partage paru en 2012, j’ai étudié les mécanismes d’accumulation patrimoniale et de reproduction sociale de la petite paysannerie du Bassin Parisien durant le premier XIXe

-

Le travail syndical à la FNSEA et l’encadrement professionnel de l’agriculture (France, 1980-2010)…

La FNSEA est une institution centrale du gouvernement de l’agriculture depuis la Libération. Principal syndicat d’agriculteurs en France, elle représente les agriculteurs auprès de l’État, des marchés