Notice

Les marins sont de grands secrets

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

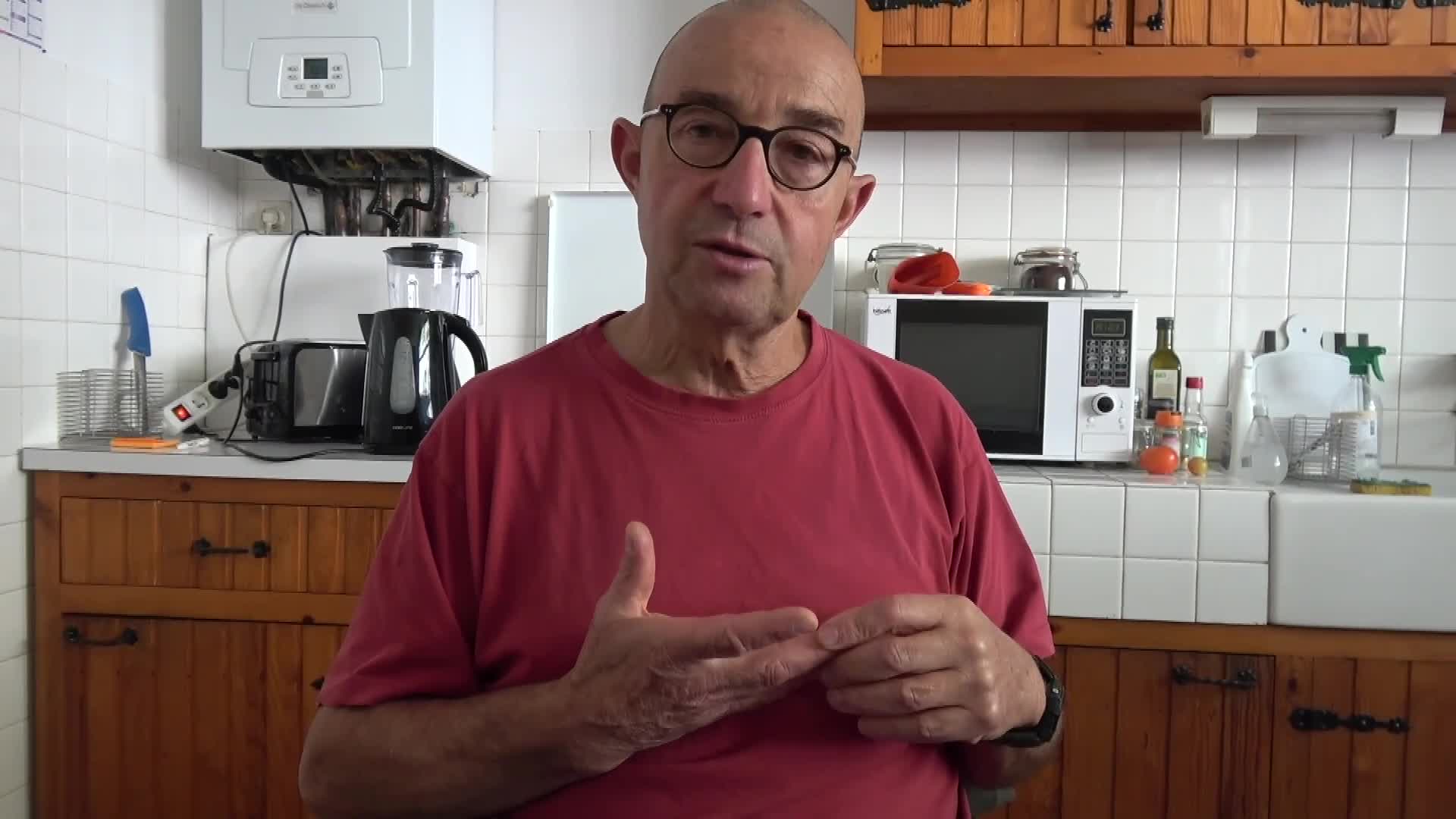

André, fils de pêcheur de Douarnenez (2018, 28 mns)

André fils de pêcheur de Douarnenez raconte que son père, et avant lui son grand-père, était patron d’une pinasse sardinière nommée « la pieuse paysanne ». À Douarnenez, tous les pêcheurs avaient un surnom, celui de son père était « l’oiseau blanc » en breton, sans doute en référence à la couleur blanche de sa chaloupe sardinière, d’habitude de couleur noire. Son père pratiquait plusieurs pêches selon les saisons : le maquereau vers mars-avril-mai pour des marées de huit jours, puis le thon en juin-juillet-aout-septembre-octobre pour vingt et un jours. André avait accompagné son père à une campagne de thon à l’âge de 12 ou 13 ans. Il se souvient avoir eu les doigts entaillés à force de tirer sur les lignes fixées aux tangons. Mais il était fier d’aider à débarquer les énormes thons et de recevoir « la pièce » suite à ce travail.

Plus tard également, dans les années 50 et 60, quand la pêche à la langouste s’était développée à Douarnenez, les enfants étaient employés pour se faufiler dans les viviers aménagés à bord du bateau afin de débarquer la langouste, et ils recevaient une godaille en contrepartie qu’ils rapportaient à leur mère. La pêche à la langouste, d’abord la langouste verte pêchée au filet au Maroc puis la langouste rose au casier sur les côtes de Mauritanie, a fait la richesse de Douarnenez. Dans le salon d’André, à côté d’une petite statue bretonne de Sainte Anne, trône une carapace de tortue ramenée de Mauritanie par un de ses frères suite à une campagne de pêche à la langouste.

Les bateaux s’avitaillaient chez les commerçants locaux (marchands de vin, boulangers, épiciers…) qu’ils payaient au retour de la pêche, la survie de nombreux commerces à Douarnenez dépendait donc étroitement de l’activité de la pêche. Sur le bateau, l’alcool était rationné, par exemple à la pêche au thon, les hommes buvaient un litre de vin par jour et avaient droit à l’apéritif deux jours par semaine, le jeudi et le dimanche. Après avoir débarqué, les marins se rendaient dans un des nombreux cafés alignés face au quai, si bien que des femmes envoyaient leur enfant tirer leur père par le chupenn (veste) afin que celui-ci rentre à la maison.

Les marins « ne racontent pas tout ce qui se passe sur le bateau ». Ainsi son père avait retrouvé la ceinture d’un membre de l’équipage disparu en mer qui était probablement tombé à l’eau en allant faire ses besoins au niveau de la poulaine — un trou à l’arrière du bateau qui donne directement sur la mer. Les « péris en mer » n’étaient malheureusement pas rares. À Douarnenez, les bateaux qui pêchaient le maquereau embarquaient le filet des veuves qui avaient droit à une demi part. André se rappelle qu’en 1942 un langoustier nommé « le Mont-blanc » avait été porté disparu depuis huit mois, si bien que les femmes avaient revêtu leur tenue de deuil jusqu’à l’annonce de son retour inespéré : « le Mont blanc est en baie ! ». La statue de Sainte Anne figurant dans le pignon de certaines maisons de pêcheur à Douarnenez était censée les protéger du malheur. André raconte qu’en 1917, alors que la pinasse sardinière de son grand-père s’était faite tirée dessus par un sous-marin allemand, il avait fait agenouiller son équipage afin de promette à Sainte Anne de se rendre à genou de Douarnenez à la chapelle Sainte-Anne-la-Palud s’ils rentraient sains et saufs.

Bien que Douarnenez soit la première municipalité française à élire un maire communiste en 1921 suite aux grèves des femmes qui travaillaient dans les conserveries de sardine (les penn sardin), la famille d’André, patrons de pêche de père en fils, n’était pas « rouge » mais de « sang bleu ». Sa mère était une catholique fervente et vouait une grande dévotion à Thérèse de Lisieux et à sainte Rita. Elle dilapida l’argent gagné à la pêche par son mari en le donnant au curé qui « commandait dans les maisons ». Comme dans beaucoup de familles bretonnes où un fils, souvent cadet, devait être consacré à Dieu, André faillit devenir prêtre. Par ailleurs, une grossesse hors mariage dans une telle famille n’était pas pardonnable. Ainsi, une des tantes d’André avait été exclue de Douarnenez par sa propre sœur aînée car elle avait « mis pâques avant les rameaux » — ou selon l’expression locale, « était allée à Concarneau sur ses chaussons », ce qui semble sous-entendre que les mœurs étaient moins strictes à Concarneau qu’à Douarnenez. Un prêtre avait même refusé de donner l’absolution à une femme sous prétexte qu’elle s’était déguisée aux Gras de Douarnenez, ce qui montre que même à l’occasion du carnaval, moment d’inversion par excellence, les hommes jouissaient de manière exclusive du droit subversif à se travestir. Parmi ces moments de réjouissance, André se souvient des chansons à double sens entendues aux mariages qui réunissaient la famille éloignée soit un nombre considérable d’invités, parfois 150, et se met à les chantonner avec malice…

Thème

Dans la même collection

-

Sur La Jeanne. Serge Kervarec, croquis, escales et vahinés

FortierCorinneSerge Kervarec, né en 1938, a navigué pendant cinq ans sur le prestigieux navire militaire La Jeanne en tant qu’armurier...

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Scarlette Le Corre, femme pêcheuse, pêchante et pêchue

FortierCorinneDans le monde masculin de la pêche interdit jusqu’à nos jours aux femmes, j’ai filmé en 2010 la seule pêcheuse de France, Scarlette Le Corre du Guilvinec.

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Pierrot Guéguen, capitaine voyageur. De la rivière d’Etel à la mer de Java

FortierCorinneRencontres avec Pierre Guéguen, dit Pierrot Guéguen, dans sa maison de Plouhinec dans le Morbihan avec vue sur la rivière d’Etel en 2021.

-

Youn. De mousse à capitaine. Des humiliations aux responsabilités

FortierCorinneYoun et le musée des thoniers d’Etel. De mousse à capitaine, des humiliations aux responsabilités (2023, 1h01)

-

Camarades en mer, intrus à terre. Bernard Kermabon, de Lomener à Marseille

FortierCorinneJe rencontre en 2020 à l’association Les hommes et la mer de Lorient Bernard Kermabon, ce breton qui a pris l’accent de Marseille où il a vécu depuis qu’il a embarqué en 1956 pour la compagnie des

-

Gagner dans la misère, dépenser dans la joie ! Thierry Flahat, patron lorientais

FortierCorinneJe rencontre Thierry Flahat, patron pêcheur à la retraite en 2022 à Lorient dans les locaux du Groupement des Pêcheurs Artisans Lorientais (GPAL) dans le port de Keroman.

-

Denis et Tatiana. Amour, godaille et pêche au large

FortierCorinneJe rencontre Denis Drevillon à Concarneau en 2020. Issu d’une famille de pêcheurs, il a commencé sur le bateau côtier de son oncle paternel, avant de partir au large.

-

Eneour Toullec. Un patron pêcheur psychologue

FortierCorinneEneour Toullec me reçoit en 2020 chez lui à Quimper, cet ancien patron pêcheur m’a été recommandé par Denis Drevillon, jeune matelot rencontré à Concarneau — qui est aussi le protagoniste d’un petit

-

L’enfant-bateau. Récit de femme de marin de Concarneau

FortierCorinneLe 2 septembre 2020, après avoir feuilleté avec son mari l’album consacré à la construction de l’Abraden, chalutier langoustinier de Concarneau (coque en bois, 15,30 x 6 m) qu’il a fait construire en

-

Le bar à la barre. Le Moineau, ligneur de Concarneau

2019, 1h55 J’embarque, en 2007, avec Philippe Déru, patron ligneur à Concarneau, sur son bateau, Le Moineau. Je filme son regard qui « cherche le poisson » et son enthousiasme lorsque de

Sur le même thème

-

ECOHISMA Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb : discours, pratiques et savoirs, XIXe-X…

VermerenHugoProjet lauréat 2024 de l'appel "Réseaux internationaux en SHS - Climat et Environnement" : Le réseau ECOHISMA « Eco-histoire de la conservation marine au Maghreb » a pour objectif de développer une

-

Les transformations contemporaines des cabanes de pêcheurs de l'île Sainte-Marguerite.

Rosati-MarzettiChloéProjet soutenu par la MSHS Sud-Est, il émane plus particulièrement de l’axe 1 du LAPCOS « Territoires et environnements : approches plurivoques de l'habiter ». Dans le cadre de l'axe 4 de la MSHS Sud

-

Les océans ont une histoire !

HENTINGERRomyGrancherRomainLegluDominiquePremière rencontre du cycle « Océans : héritage commun, défis partagés », qui s'est tenue le 11 mars à la FMSH

-

Produits de la mer durables : quel rôle de l'information ?

LucasSterennSterenn Lucas, Maître de Conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo de l'information, pour les consommateurs, relative aux produits de la mer.

-

Quels enjeux de durabilité en aquaculture ?

SadoulBastienBastien Sadoul, maître de conférences à l'Institut Agro Rennes-Angers, discute dans cette vidéo des enjeux de durabilité de l'aquaculture.

-

Les espaces marins au-delà des juridictions sont-ils un bien commun ?

QueffelecBettyBetty Queffelec, maîtresse de conférences à l'Université de Bretagne Occidentale, discute dans cette vidéo de la notion de bien commun appliquée à l'océan.

-

La population de l’Iran caspien et la mer

BrombergerChristianAbballeXavierLa mer Caspienne constitue un espace maritime de 360 000 km², mais les populations iraniennes riveraines n’y accordent que très peu d’intérêt. Curieusement, cette indifférence concerne quasiment

-

Femme de marin de Camaret : maîtresse femme à terre

FortierCorinneElle est femme de marin, fille de marin et sœur de marin...

-

Marin sur un thonier à Concarneau

FortierCorinneLorsque le thonier de 61 mètres nommé le Cap Bojador est à quai pour un arrêt technique d’un mois à Concarneau en 2020, j’obtiens l’autorisation exceptionnelle de l’armement, la Compagnie française du

-

Les Italiens à Bône (XVIIIe-XXe siècles)

VermerenHugoLa côte est du Maghreb est une zone maritime particulièrement riche en ressources diverses. A côté de la pêche de produits alimentaires s’est développée très tôt une pêche spéculative, la pêche du

-

Les communautés de pêcheurs d’éponges dans le Dodécanèse

FagetDaniela pêche constitue une des activités traditionnelles de l'aire méditerranéenne, pêches destinées à l'alimentation et pêches spéculatives destinées à un marché plus vaste. Le thème des pêcheurs d

-

Les « villae maritimae »

CiucciGiuliaLa « villa maritima » est une construction qui se diffuse dans l’Empire romain au premier siècle après Jésus-Christ. C’est une résidence de loisirs mais aussi un site où se pratiquent les affaires,