Chapitres

- Introduction08'44"

- Étape 1 : Avant de traduire : contexte, stéréotypes et arbres de possibles05'16"

- Étape 2 : Établir des réflexes lexicaux, appréhender le lexique sans dictionnaire10'58"

- Étape 3 : Quelle méthode pour quelle traduction ?19'16"

- Étape 4 : Quelle programmation ? (passée par manque de temps)00'08"

- Étape 5 : Quel traître êtes-vous ?03'46"

- Fin de conférence : échanges avec le public04'25"

Notice

Cinq étapes-clés dans la mise en place de réflexes de traduction

- document 1 document 2 document 3

- niveau 1 niveau 2 niveau 3

Descriptif

Les questions qui se concentrent sur l’accès des élèves au sens d’un texte ancien, latin ou grec, postulent une méthode, souvent implicite et empirique, qui varie d’un enseignant de Langue et Culture de l’Antiquité (LCA) à l’autre. Or il semble raisonnable de penser que formaliser l’approche du texte via une série d’étapes simples, chacune centrée sur une difficulté pragmatique qu’affronte l’apprenant, permettrait d’alléger les contraintes de la traduction en simplifiant l’exercice, ou au moins en communiquant des objectifs clairs et sériés aux élèves. Il est ainsi possible de déterminer une approche en cinq étapes-clés qui pourraient lever cinq obstacles qui font barrière à l’accès au sens.

Tout d’abord, il faudrait jeter des ponts pour combler la différence de contexte culturel entre la période de production et la période de réception d’un texte ancien : c’est le rôle de contextualisation du cours de LCA, qui peut s’appuyer sur les ressources culturelles des élèves en les enrichissant afin de les guider vers une approche autonome du texte.

En second lieu, l’accès au lexique et sa mémorisation posent un problème qui peut se résoudre en une alternative : apprendre le vocabulaire par cœur ou s’appuyer sur une méthode simple d’accès au sens, fondée sur des transformations transposables à tout mot inconnu ayant une filiation étymologique vivante en français, ou dans une autre langue romane.

Troisièmement, la méthode de traduction en elle-même mérite une formalisation, une modélisation qui permette aux élèves de s’appuyer sur une démarche claire, de façon à ce que la traduction latine ne soit pas le reflet d’un capital culturel ou linguistique acquis hors de l’école, mais celui de compétences construites.

L’étape suivante devrait mettre en jeu l’enseignant dans son rôle de programmateur et de facilitateur d’apprentissages. C’est à lui de concevoir, modéliser et produire des exercices graduels pour ne pas mettre directement l’élève en face de textes inaccessibles tout en respectant l’injonction de garder des textes authentiques.

Enfin, il semble difficile de faire l’économie d’une réflexion sur l’apport de la traductologie dans le domaine des langues anciennes : à quelle école peut-on se rattacher, et pour quelles raisons ?

En examinant ces cinq étapes qui sont celles du concepteur de matériel didactique, il est donc possible de modéliser un rapport balisé aux textes anciens qui favorise l’accès à leur traduction.

Intervention / Responsable scientifique

Dans la même collection

-

« Traduire, pour quoi faire ? » Ateliers de traduction et pédagogie de projet : une œuvre ouverte

DesseinDominiquePrésentation d’ateliers de traduction avec fabrication de podcasts en classe de Terminale spécialité Littératures, Langues et Cultures de l’Antiquité.

-

Faire traduire au collège : gageüre ou perte de temps ?

Ramos-FilaireVincentProposition d’un cahier des charges pour la mise en place d’ateliers de traduction collaboratifs permettant un apprentissage efficace de la traduction en collège.

-

Comprendre pour traduire et traduire pour comprendre - Propositions pour aborder la traduction en l…

DuartePedroActivités de traduction remettant en cause la notion de « traduction de référence » pour lui substituer celle de « traductions possibles », adaptées le cas échéant au destinataire visé.

-

MELPOMEN, la Méthode d’Élucidation du Latin par Permutation de l’Ordre des Mots selon l’Énonciation…

JeanjeanBenoîtPrésentation de la méthode mise au point par l’auteur pour faciliter la traduction du latin, via lecture de texte dont l’ordre des mots a été remanié pour paraître plus naturel aux francophones.

-

Traductions et manipulations textuelles - Expérimentations pratiques entre grec et français

DelattreCharlesProposition d’un dispositif de lecture de textes authentiques faisant appel aux méthodes actives pour une meilleure compréhension, puis réflexion sur l’art de traduire ces textes.

-

Ne pas traduire… pour mieux traduire ?

Clément-TarantinoSéverineLecaudéPeggyNe pas traduire… pour mieux traduire ?

-

Lire ou traduire, faut-il choisir ? Quelques réflexions sur l’exercice de la version

HammouMalikaAperçu de l’utilisation de textes « forgés », des premiers pas en grec ancien à une maîtrise fluide de la langue, pour une meilleure compréhension des textes authentiques.

-

Évaluer des latinistes débutants en traduction : comment faire de l’évaluation un levier d’apprenti…

CallizotIsabelleProposition de mise en place de divers outils d’auto-évaluation et d’évaluation formative pour permettre à chaque élève de progresser à son rythme en traduction.

-

"Attentif comme un arc" : la traduction des expressions imagées à l'épreuve du sens

PlatonMariePrésentation d’activités de traduction d’expressions imagées latines et grecques par des étudiants grands débutants en latin et en grec ancien en Classes préparatoires aux Grandes Écoles.

-

Conférence inaugurale du workshop : « Latin et grec : mission traduction »

Judet de La CombePierrePlaidoyer contre l’auto-censure de la pratique de traduction en milieu scolaire et universitaire, pratiques possibles et analyse des divers problèmes posés par la traduction de passages de l’Iliade.

Sur le même thème

-

Une facette de la question du développement professionnel en contexte de recherche collaborative

LetorCarolineUne facette de la question du développement professionnel en contexte de recherche collaborative

-

Le dialogue professionnel : ses attendus, ses inattendus et ses développements potentiels

ProtBernardLe dialogue professionnel : ses attendus, ses inattendus et ses développements potentiels

-

Mise en perspective internationale de la question du développement professionnel en contexte de rec…

PulidoLoïcNadeauSophieMise en perspective internationale de la question du développement professionnel en contexte de recherche collaborative.

-

Mise en dialogue des conférenciers et échanges avec les participants à la journée pour confronter …

LetorCarolineLoisyCatherineProtBernardMise en dialogue des conférenciers et échanges avec les participants à la journée pour confronter les approches.

-

Les différentes facettes de la question du développement professionnel en contexte de recherche col…

LetorCarolineGadilleMartineProtBernardLes différentes facettes de la question du développement professionnel en contexte de recherche collaborative

-

Ouverture officielle de la journée

Darchy-KoechlinBrigitteFlipoNathalieOuverture officielle de la journée par :

-

-

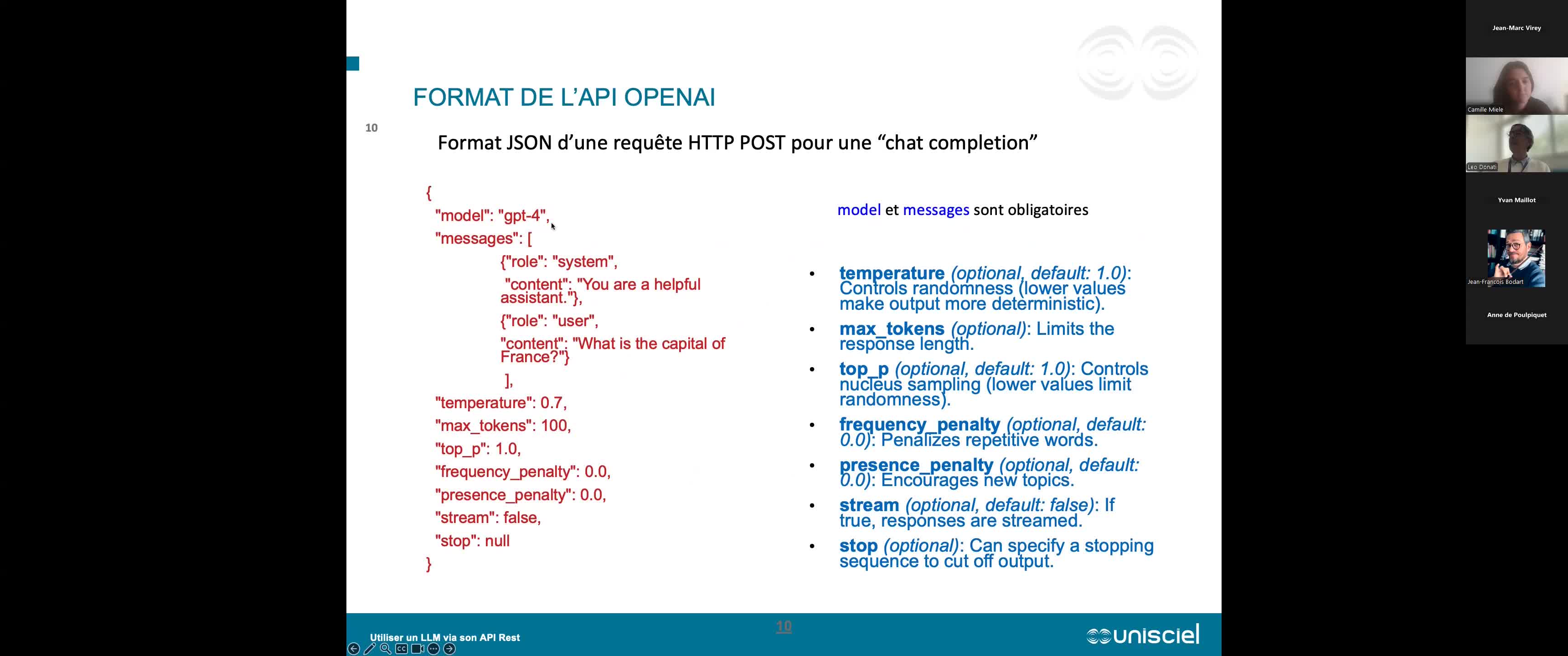

Cycle IA : webinaire inaugural - 02 - Utiliser l'IA via l'API REST

DonatiLéoPrésentation de Léo Donati

-

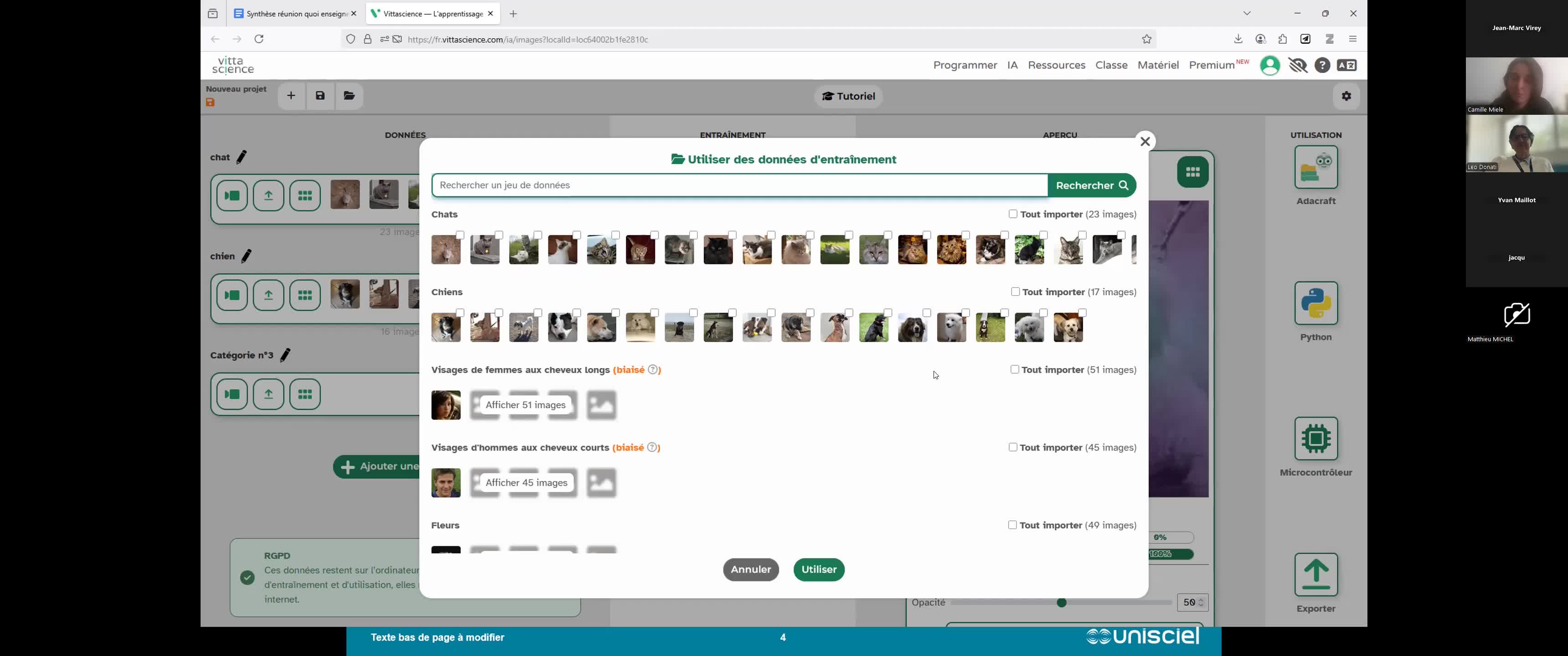

Cycle IA : webinaire inaugural - 03 - Enseigner l’IA avec les outils Vittascience

MieleCamillePrésentation de Camille Miele - Vittascience

-

L'évolution pédagogique 2.0

LosegoPhilippeCette conférence vise à proposer une sorte de suite à l’Évolution pédagogique en France d’Émile Durkheim, publié en 1938, c’est à dire une sociologie historique de l’enseignement secondaire depuis les

-

Traduire en sciences humaines et sociales : interroger le bouleversement des pratiques et des condi…

Van EffenterreMarieMarie Van Effenterre est traductrice indépendante et co-présidente de l'Association pour la traduction en sciences sociales (ATESS). Elle s'interroge ici notamment sur les effets que la traduction

-

Ce que la TAN et l'IA générative veulent dire pour la division du “travail du texte” en SHS

BurlatLisonLison Burlat, éditrice à la MSH Paris-Saclay, présente ici des éléments de réflexion sur les conséquences de la traduction automatique neuronale et de l'intelligence artificielle sur le travail du